2025.05.13

食事動作を体のつくりから考える

桜が舞い、新緑が綺麗に彩り食べ物がよりおいしい時期になってきました。

これからはさくらんぼ、スイカ、蕎麦と魅力的なものが続いてまいります。

今回は「食べる事」の中で姿勢と筋肉のちょっとした特徴と気を付ける所をお伝えできればと思います。

初めに、食事の動作は基本的には、手と口がメインに動く活動ではなく、咀嚼と嚥下、そして味覚のを感じ味を楽しむことが主体となるべき活動です。それは、きわめて動物的で自律的な反応ですが、人間にとっては、同時に最も文化的でスキルの要求される課題でもあります。食事する周囲の場面への適応や、体を使うのスキル、食物に対する知識、食事のマナー、道具操作の技術などが、口における自律的な反応と密接に関わり合っているというのが、食事の中にある無意識な特徴です。

「茶碗ぐらいは持って食事が出来るようになりたい」、「箸が使えるようになりたい」というのが障害を抱えられた方がご自身の手・腕に対する訴えの代表例です。麻痺した手・腕が自由に使えるようになるかどうかは麻痺の程度、質によって限定されてしまう事がありますが、「ほんの少しと思われる程度の機能水準でも麻痺側がどうあるか」によって食事動作全体の質は明らかに変化します。試みに、まず麻痺手を脇に垂らして健側で箸を操作して食べる、麻痺手をテーブル上において行う、つぎに麻痺手を食器に添えて行う、さいごに食器を持って試してみて下さい。おそらく段階ごとに次第に食事行為自体が容易になってくるのが実感できると思います。さまざまな要因が複雑に絡み合ってこのような印象を感じさせるのかもしれません。

身体が前かがみになるとどうでしょうか?食器の位置が近くなり食べやすくなるかもしれません。横に傾いているとどうでしょうか?少し傾く程度なら気にすることなく食べる事が出来ると思います。

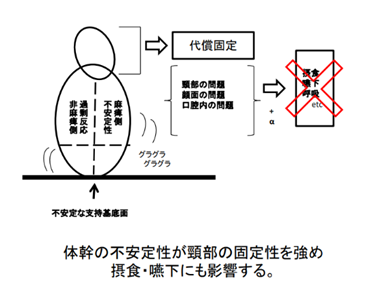

しかし、前後又は左右に姿勢が傾いた時、傾いた方向の反対側の筋肉が緊張してしまい、動きが阻害されてしまう場合もあります。そうなった時、無意識に動きにくい体をより大きく動かす、代償的に体を使いますが姿勢のバランスを崩れないようより身体を固め非対称的な動きになってしまいます。固めた筋肉では手・腕や口の筋肉が上手く動かせなくなり、食事で大切な味を楽しむことが難しくなります。例としては、バランスボールに手足を上げている時は、バランスを取る事で精一杯になってしまい周りの状況を見る事が難しい状況に似ているところがあります。

食事をする時、体が勝手に傾いてしまう、伸ばそうと思っても伸ばせない事があります。環境としても、傾かない・前のめりにならない様にクッションを入れて身体をまっすぐに調整するなどがあります。その中でも、より身体を真っすぐに、より手を伸ばしやすく、よりお口で食事を楽しめる事が出来る。「できない」と思っていた事が「できる」ようになる。「できる」様になったら「やってみたい」事が広がり、患者様らしい生活を少しずつ取り戻すことが出来る様、リハビリプログラムを今後も提供していきます。

食事以外にも生活動作は様々あります。着替えやトイレ、お風呂など色々あります。生活の中で気になることありましたら、是非リハビリスタッフにご相談ください。一緒に話しあい、リハビリを行い解決出来るようお手伝いさせて頂きます。