2025.02.06

理学療法士とは〜あきらめないリハビリへの挑戦〜(真冬にかなり熱い記事です)

先日のブログでは、作業療法士について紹介させていただきました。そこで今回は、理学療法士についても紹介させてください。

理学療法士;Physical Therapist(以下PT)とは、

ケガや病気などで身体に障害のある人や障害の発生が予測される人に対して、基本動作能力の回復や維持、および障害の悪化の予防を目的に、運動療法や物理療法などを用いて、自立した日常生活が送れるよう支援する医学的リハビリテーションの専門職。

ここで言う「基本動作能力」とは、「寝返る」「起き上がる」「座る」「立ち上がる」「立つ」「歩く」といった動作を指します。これらの「活動」が障害されると、自宅での生活だけでなく、仕事、旅行、友人との交流など、社会参加にも影響を及ぼします。

脳卒中の方を例に挙げると、

・機能障害:右足に運動麻痺が残る

・活動障害:歩くことができなくなる

・参加障害:趣味の散歩ができなくなる

「機能障害」に加え、こうした「活動」や「参加」が困難になった患者様に対して、個別に治療プログラムを立案し、治療を行います。

当院の取り組み

当院の脳卒中患者様に対する理学療法を一部紹介します。

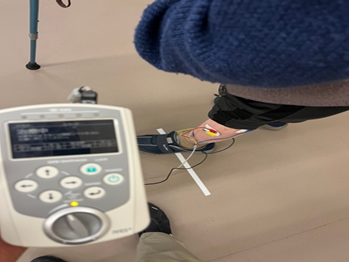

①電気刺激療法を用いた下肢の促通

麻痺の影響により、つま先が上がりにくく、歩行中に躓きを呈する患者様などに対し、当院では随意運動介助型電気刺激装置(以下IVES)などの電気刺激療法を使用し、促通を図っています。(※もちろん使用しない場合もあります)

徒手的治療のみに比べ、電気刺激療法の併用により、今まで動きにくかった部分が電気の力で動くことにより、その感覚情報が入力され、動きのサポートに繋がる場合があります。また、筋肉自体の収縮が得られるため、筋萎縮や筋力低下などの予防効果にも繋がります。さらに、歩行練習との併用により、正常歩行に近い状態での筋活動が得られ、歩行能力の向上に寄与する可能性が考えられます(図1)。

図1I V E Sを使用した歩行練習

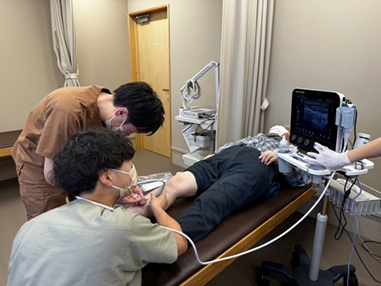

②痙縮に対する治療(ボツリヌス療法、体外衝撃波)

ボツリヌス療法は、脳卒中治療ガイドラインで推奨されており、脳や脊髄の損傷によって生じる「痙縮」に対して行う治療法の一つです。痙縮とは筋肉が硬くなり思い通りに動かしにくい状態のことをいいます。入院中や退院後、症状が出る時期は個人差がありますが、この痙縮が強くなることで、服を着るのが大変になったり、足が硬いと転倒リスクや痛みを生じたりしてしまいます。当院では、このような悩みを抱えている方々に対して、まずはリハビリで評価し、施注する筋肉を選択し、エコーを使用しながら実施(図2)。その直後から、リハビリを行うことで効果の促通を図ります。

また、近年注目されている体外衝撃波(Extracorppreal Shockwave Therapy:ESWT)による治療も行っています(図3)。この治療により、筋膜や腱の張力が低下することによる筋収縮の改善や、神経伝達経路における異常な信号の伝達を抑制することで、痙縮の軽減を図ります。

図2 ボツリヌス施注場面 図3E S W Tによる痙縮の抑制

③装具療法

当院では、毎週水曜日の午後から山形技師研究所の方と協力して装具外来を行っています。新しく作る方もいらっしゃれば、入院中に作成し、数年経過してボロボロになってしまい、足に合わなくなった方は作り直すことも可能です。作ってから数年経過したものや足が細くなって合わなくなってきた場合など、お気軽にご相談ください。こちらは、装具外来での採型の場面です。(図4、5)

図4 採型中 図5 採型した患者様の3D画像

④院内以外での実場面でのリハビリ

こちらの患者様は、数年前に脳卒中を呈した患者様です。発症して以来、普段ショッピングモールなどを利用する際に、エスカレーターが怖くて、わざわざエレベーターを探して買い物をしていました。そこで、リハスタッフと一生に近くのエスカレーターで足の出す順番や利用する際の注意点などの動作指導を行い、エスカレーターを克服することができました。(図6)

もう一人の方は、入院中装具を作成し、社会復帰をされた方です。この方は、車の運転も行っており、「装具なしで歩けるようになりたい」との希望がありました。そこで、装具なしでの屋外歩行訓練(不整地や坂道など)や階段練習などを実施しています。(図7)

図6 エスカレーター練習 図7階段練習

⑤最後に

当院の理学療法士の中には、専門性を高め質の高い理学療法を患者様へ提供することを目的とした資格である「認定理学療法士」という資格を取得したPTが3名在籍しております。

加えて、我々リハビリスタッフは、勉強会や学会参加など、学術的な活動にも力を入れることで、最新の知識を取り入れながら、科学的根拠のある質の高いリハビリテーションの提供を常に患者様に提供することを心がけています。

最後に、「あきらめない」リハビリテーションとは、

「どうすれば患者様が自分らしい生活を取り戻せるのか?」

スタッフ一人一人の知識や技術を高めるとともに、日々のリハビリを通して、患者様と一緒に考えなら、向き合い続ける姿勢であると私は考えます。ぜひ、些細なことでも生活の困っていることなどがあればお気軽にご相談ください。