2025.03.16

歩行再建を“あきらめない”ための装具療法

「装具」という言葉を聞いたことはありますか?

健康な生活を送っている方には、あまり聞きなじみのない言葉かと思います。しかし、ニューロリハビリテーションを提供するうえでは欠かすことのできない重要な道具であり、当院のリハビリテーション室では多くの患者さんが様々な装具を活用しながら、日々汗を流しています。

今回のブログでは装具療法とはどういうものか、装具の種類や効果、制度について紹介していきたいと思います。

Ⅰ.装具とは?

装具(Orthosis)とは、病気やケガなどにより手や足、腰や首など体の部位に、痛み・損傷・麻痺などが生じたときに、治療や症状の軽減を目的として装着する器具です。

以上のように、日本義肢装具士協会のHPに記載されています。

装具は用いる身体の部位によって、下肢装具(脚)、上肢装具(腕や手)、体幹装具(首や胸や腰)に分けられます。

下肢装具:膝や足などの関節を安定させることで、安定した立位・歩行を可能にします。

上肢装具:肩や腕を良肢位で保持することで、痛みや姿勢の障害を改善します。

体幹装具:骨折や変形が生じた背骨・骨盤に装着し、患部への負担を軽減させます。

Ⅱ.下肢装具について

ここからは、当院で脳卒中後の下肢麻痺や立位・歩行障害に対して用いることの多い下肢装具について、少し掘り下げて紹介していきます。

脳卒中などにより運動麻痺が生じると、膝を伸ばす、つま先を上げるなどといった動作が困難になります。脚は人間の身体のなかで唯一、地面と接触することで身体全体を安定させます。その脚が障害によって不安定な状態では、歩いて移動するどころか立とうにも立てません。そこで病気によって失われた身体機能を、装具によって代償したり補うことで、立つ・歩くといった動作を安定させます。それだけでなく、脳卒中後の痙縮(手足のつっぱり・こわばり)などによって関節の動きに制限が生じたり変形が進行してしまうのを防ぐ役割もあります。

このように様々なメリットがある装具ですが、必要性のある方すべてに受け入れてもらえるかというと、実際はそうではありません。

「大きいし重いから着けたくない」

「着けたり外したりするのが面倒くさい」

「ロボットみたいで見た目がかっこ悪い」

これらは、私が脳卒中の患者さんに携わってきた7年間で何度も耳にしたリアルな声です。それもそのはず、今まで自らの脚で問題なく歩けていたのに、必要とはいえいきなり器具を喜んで着けたいと思う人はそうそう居ないはず・・・。

特に、着ける煩わしさや見た目の面はネックとなることが多いです。しかし実際は、患者さんごとに症状や用途、好みなどによって様々な種類・デザインの装具作製が可能です。

チタン製のフレームを使用したスタイリッシュでかっこいい装具

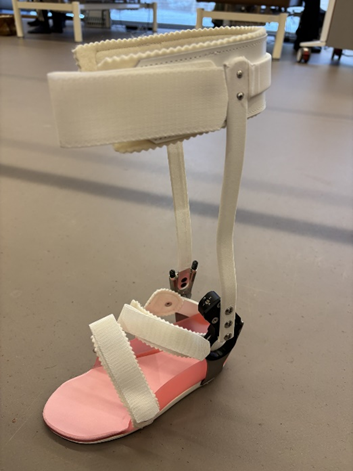

白色の支柱とピンクのプラスチック部分の組み合わせが可愛らしい装具

モンテカラーとサッカーボール柄がおしゃれな装具

これらの装具はすべてオーダーメイドで、義肢装具士さんが丁寧に測定・型取りをすることで、患者さんの脚の形状にフィットした装具が出来上がります。

義肢装具士さんによる採型の様子

Ⅲ.装具作製の制度について

ここからは少し、装具に関わるお金や制度の話をしていきます。種類によっても異なりますが、装具には金属やプラスチック、布、特殊な継手など、様々な部品が用いられます。当然作製にはお金がかかり、小さなプラスチック装具ですと2万円程度のものから、長下肢装具と呼ばれる大きくてハイスペックなものですと20万円を超えるものまで、料金は様々です。別に医療費や入院費などもかさむことを考えると、決して安い額ではありませんね。しかし実際に装具作製を進める際には、適切に申請手続きをすることにより装具費の支給を受けることができる場合があります(※すべての場合に支給を保証するものではございません)。各種医療保険制度や労災保険、身体障害者手帳など、利用できる制度はいくつかありますが、申請や支給の流れや方法に関しては、利用する制度によっても異なります。支給額も、全額給付される場合や一部負担額が生じる場合まで様々です。いずれの制度も、申請には医師の診断書や意見書が必要となりますので、主治医やかかりつけ医へ相談してみてください。すでに装具をお持ちの方やリハビリテーションを受けている方に関しては、担当の理学療法士などに気軽に相談して頂くことで医師や義肢装具士に繋げてもらえると思います。

長くなってしまいましたが、

装具は、“自分らしい生活をあきらめない”ための強力な治療デバイスとなり得ます。装具を適切に使用し、いつまでも自分らしく生活できるよう共に歩んでいきましょう。

今後のブログでは、当院における実際の装具療法の取り組みについて紹介していきますので、ぜひお楽しみに!